廈門立法明確生態環境分區管控 明年1月1日起施行

●《廈門經濟特區生態環境分區管控條例》明確將全市域劃分為優先保護、重點管控、 一般管控三類單元

●《廈門經濟特區生態環境分區管控條例》構建源頭預防和系統保護體系,用最嚴格制度和最嚴密法治保護生態環境

廈門市生態環境分區管控工作,再次翻開重要新篇章——10月23日,市十六屆人大常委會第三十二次會議表決通過《廈門經濟特區生態環境分區管控條例》(以下簡稱《條例》),自2026年1月1日起施行,成為全國首部生態環境分區管控市級地方法規。

廈門是習近平生態文明思想的重要孕育地和先行實踐地。《條例》的出臺是廈門深化拓展習近平生態文明思想“廈門實踐”的最新成果,市人大常委會充分發揮特區立法權先行先試優勢,通過開展生態環境分區管控專項立法,固化廈門市在這一領域取得的制度建設成果,為推動綜合改革事項順利落地、服務全市宏觀決策、優化產業布局、提升營商環境提供了強有力的法治保障。

《條例》是如何出臺的?有何意義?有哪些亮點?本報為您詳細解讀。

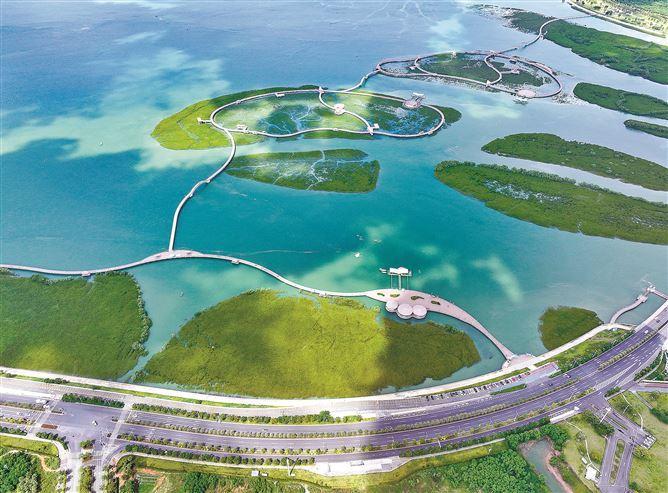

廈門市將生態環境分區管控制度建設成果以特區法規形式固化下來。圖為下潭尾紅樹林公園。(記者 王火炎 攝)

立法背景

立足國家部署 深化廈門實踐

2023年7月,習近平總書記在全國生態環境保護大會上強調,要完善全域覆蓋的生態環境分區管控體系,為發展“明底線”“劃邊框”。2024年3月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關于加強生態環境分區管控的意見》,對生態環境分區管控進行系統部署,并鼓勵有立法權的地方研究制定與生態環境分區管控相關的地方性法規。

廈門市經過多年實踐,生態環境分區管控工作從理論到實踐逐步成熟,具備了向更高層次制度建設邁進的基礎。開展生態環境分區管控立法,是市人大常委會深入貫徹落實習近平生態文明思想、貫徹落實黨的二十屆三中全會提出的“實施分區域、差異化、精準管控的生態環境管理制度”要求的重要舉措和實踐探索,為廈門市生態環境分區管控工作提供剛性支撐,助力提升生態環境治理現代化水平。

立法過程

踐行全過程 人民民主 鍛造立法精品

《條例》是市人大常委會2025年立法計劃中安排的涉綜改項目之一。立法過程受到各方面高度關注,市人大常委會深入踐行全過程人民民主,精準選題、精良設計,突出地方特色,著力鍛造立法精品,確保法規符合改革要求和實踐需求。

按照市人大常委會主要領導提出的相關工作要求,為全面深入總結廈門在這一領域的制度創新成果,高質高效完成這部先行性法規的制定工作,市人大相關專委會積極謀劃、提前介入、深度參與,與市司法局、市生態環境局加強溝通協作,對立法中的重點難點和主要制度共同研究、深入論證。

相關專委會堅持開門立法,有針對性地開展形式多樣的立法調研,充分聽取各方面意見。比如,通過登報公開條例草案修改稿、開展多輪次的書面意見征詢等形式,廣泛征求社會各界意見;召開部門及相對人征求意見座談會,到企業和項目實地走訪調研,重點了解生態環境準入集成改革成效和具體的立法保障需求;專項征求市人大常委會立法咨詢專家、基層立法聯系點的意見建議,為增強法規內容的科學性和可行性奠定堅實基礎。

為完善制度設計,市人大常委會分管領導專門帶隊前往中國科學院城市環境研究所召開征求意見座談會,聽取生態環境領域專家對《條例》的意見建議;市人大法制委專門前往華僑大學法學院召開專家論證會,聽取參與國家生態環境法典編纂相關工作的常委會立法咨詢專家及其研究團隊的意見建議。同時,市生態環境局也注意做好與相關國家部委的溝通匯報工作,確保《條例》在立法方向上符合生態環境領域立法的系統性、前瞻性要求,也為生態環境法典相關內容的編纂提供生動的地方實踐樣本。

《條例》經過市人大常委會三次審議后表決通過。

主要內容

聚焦制度創新 構建管控體系

《條例》共六章四十一條,總結固化廈門市實踐經驗,對生態環境分區管控的概念、工作原則、職責分工、方案編制、協同聯動、應用實施和監督管理等作出全面規定,構建源頭預防和系統保護體系,堅持用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境,持續深化拓展生態文明建設“廈門實踐”。

●建立管控工作管理機制。《條例》確定生態優先、源頭預防、系統治理、精準施策、協同聯動的工作原則;建立市政府統籌、各區推進、管委會和產業園區管理機構配合的管理體制;明確生態環境主管部門的牽頭職責及相關部門協作要求。

●科學規范編制管控方案。《條例》確定編制方案主體、內容,細化編制、發布、實施等程序要求;在編制生態環境準入清單基礎上,將制定清單實施細則、管控單元管理清單等廈門市特色做法在立法中予以確定,明確將全市域劃分為優先保護、重點管控、一般管控三類單元并細化相應管控要求,實行差異化管理;落實方案跟蹤評估及其成果應用,完善數據共享機制。

●強化分區管控協同聯動。《條例》推動生態環境分區管控深度融合國土空間開發和保護管理體系,加強與國土空間規劃動態銜接,推動環境要素管理、環境功能區劃與生態環境分區管控成果的相互銜接;協同推進陸海統籌治理,加強減污降碳、碳匯能力提升、生物多樣性保護和新污染物協同治理;加強與周邊區域協同聯動。

●推動分區管控應用實施。《條例》規定發展規劃、政策的制定需充分考慮管控要求,按照管控要求落實對產業園區和城市重點開發片區等的環境保護管理,強化對產業空間布局指引;推動大數據賦能,充分發揮全國首創應用平臺的領先優勢,完善在線政務服務和智慧決策功能。固化生態環境準入集成改革等系列綜改成果,將全國首創的區域綜合評估、綜合管理名錄制度在立法層面進行明確,實行環評差異化管理,并探索與多項審批制度深度融合,實現降本增效。

●完善分區管控監管方式。《條例》要求建立健全生態環境分區管控全過程監督管理機制,加強監督檢查并融入信用監管;與監督執法正面清單銜接形成激勵;針對三類管控單元環境問題開展專項監管;將管控工作納入相關考核體系。

亮點紛呈

先行先試

作為全國首部生態環境分區管控市級地方法規,廈門市打破該制度現有的“嵌入式立法”模式,制定單行法。

《條例》的出臺,為國家編纂《生態環境法典》提供地方實踐樣本,推動生態環境分區管控立法的“法典+單行法”雙法源結構逐步形成。“與此同時,《條例》系統集成了近年來,廈門市在生態環境分區管控領域的實踐成果,有效解決當前生態環境分區管控制度改革與現有法律規定之間不甚匹配的矛盾,并將銜接國土空間規劃、陸海統籌等制度協同做法寫入法規,形成長效制度予以保障。”市生態環境局環境影響評價與排放管理處處長詹源介紹。

制度引領

率先全國將生態環境管控要求整體融入國民經濟和社會發展、國土空間、產業發展等各類規劃,建立空間共管、業務共商協同機制;率先實施“一單元一策略”精細化管控,探索形成以具體單元為單位精準施策的管控模式;建成全國首個應用平臺,建立生態環境準入數字化管理體系……多年來,廈門市持續深化生態環境分區管控的實踐探索,形成諸多可推廣經驗。一系列先進做法被吸納進中央改革文件,形成具有引領性的制度成果。

而此次《條例》的出臺,通過特區立法上升為剛性約束和法治保障,推動了生態環境分區管控從政策措施向法律制度的轉變,成為廈門市深化生態文明體制改革的又一生動實踐。

固化成果

依托精細化、數字化的生態環境分區管控制度,廈門市緊抓綜合改革契機,深入推進環境準入各項制度集成改革。

為充分發揮法律規范對制度改革的引領作用,確保改革在法治軌道上有序推進,記者注意到,《條例》中既吸納了廈門市在全國首創的準入清單實施細則、管控單元管理清單等制度成果,也固化了在全國首創的環評審批告知承諾制、區域綜合評估(環境影響)、首部《建設項目環境影響評價與排污許可綜合管理名錄》等改革成果,凸顯廈門實際、廈門需求、廈門特色,為改革破除體制障礙,也為綜合改革事項順利落地提供法律支撐,實現立法與改革相銜接相促進、“高水平保護”與“高質量發展”雙贏。

聲音

為國家建立相關制度貢獻“廈門經驗”

“將廈門市生態環境分區管控制度建設成果以特區法規形式固化下來,不僅會為生態環境參與全市宏觀決策、優化產業布局、服務營商環境提供必要法律支撐,還將充分發揮生態環境分區管控在源頭預防體系中的基礎性作用,為廈門市持續深化國家生態文明試驗區建設助力。”市生態環境局二級巡視員胡軍表示。

近年來,廈門市持續深化拓展習近平生態文明思想“廈門實踐”,在生態環境分區管控方面做了大量改革和探索,制定《條例》,就是其中的一項重要任務。“生態環境部鼓勵并支持廈門市制定出臺生態環境分區管控地方法規,這也為國家層面建立和完善生態環境分區管控制度貢獻‘廈門經驗’。”胡軍稱。

深化生態環境分區管控引領環境準入集成改革,是廈門市綜合改革破立并舉的典型實踐。通過立法,將為綜合改革清單事項整體順利落地實施保駕護航,為持續深耕審批制度改革、助力高質量發展提供法律支撐,實現改革決策與立法決策相統一、相銜接。

點擊

生態環境分區管控

廈門市擁有多項全國首創

讓“綠色標尺”刻度更精細,持續書寫生態“高分卷”。自2019年起,廈門市對生態環境分區管控工作的探索從未止步。目前,廈門市把全市域劃分為134個管控單元,根據每個單元不同的資源稟賦和環境容量,實施“一單元一策略”精準管控。

從理論到實踐逐步成熟,廈門市生態環境分區管控工作擁有多項全國首創舉措,并獲國家發展改革委、生態環境部推廣——全國首創準入清單實施細則、管控單元管理清單,建成全國首個應用平臺,完成生態環境分區管控與國土空間規劃銜接試點任務,在嚴守生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線的基礎上,集成10萬多條環境準入要求,融合239個要素圖層,為364個行業提供準入指引,科學指導各類開發保護建設活動,累計指導超過1.3萬個建設項目優化選址、調整布局或工藝,充分發揮生態環境分區管控在源頭預防體系中的基礎性作用,為高質量發展“明底線、劃邊框”。

同時,廈門市積極探索生態環境準入集成改革:出臺全國首部環評與排污許可綜合名錄、首個區域環評地方標準,系統集成環評與入河、入海排污口、排污權交易、排污許可等5項制度融合審批,通過排污許可證承載環境管理要求。單個項目全流程可為企業節省70個工作日以上,免除排污權核定和環評編制費用最高可達80萬元,有效解決生態環境準入難、審批時間長、項目落地慢等難點、痛點。

數據是成效最好的說明——據統計,改革實施以來,已有超過2900個項目受益,累計節約審批時限8.7萬個工作日,節省論證費用超億元,避免無效投資12.46億元。

“近期,我們已完成生態環境分區管控方案實施情況跟蹤評估。接下來,將按照《條例》規定,全面啟動生態環境分區管控方案的動態更新,應用平臺的升級改造,綜合管理名錄及其實施細則的修訂,配套執法銜接管理要求的細化,進一步深化生態環境全鏈條管理。”詹源稱,廈門市還將立足沿海城市特點,完善海洋等環境要素管控,率先探索海洋生態環境分區管控試點實踐。(廈門日報記者 許曉婷 蔡綿綿 通訊員 吳靜婕 陳智勇 陳承煌)

- 相關閱讀:

-

廈門非遺奇遇巴士上線2025-10-24山航2025冬春航季 新增加密廈門航線2025-10-242025年人工智能賦能千行百業系列對接活動舉行2025-10-24

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 云南省高級人民法院決定對田永明故意殺人案啟動再審

2025-10-28 16:00 - 新修改的環境保護稅法擴大揮發性有機物征稅范圍

2025-10-28 15:32 - 事關村民、居民切身利益!這兩部組織法完成修改

2025-10-28 15:31 - 網絡安全法完成修改 自2026年1月1日起施行

2025-10-28 15:31 - 開創攜手前行、共同發展新局面——國際社會熱議“十五

2025-10-28 10:00 - 新華社評論員:牢牢把握推動高質量發展這個主題——四

2025-10-28 10:00 - 白俄羅斯抗議立陶宛單方面關閉兩國邊境

2025-10-28 09:54

- 云南省高級人民法院決定對田永明故意殺人案啟動再審

- 猜你喜歡:

-

翔安香山50畝向日葵花海引人入勝2025-10-04廈門非遺奇遇巴士上線2025-10-24翔安港區將新添一條快速路2025-10-06

-

評論(廈門立法明確生態環境分區管控 明年1月1日起施行)