國慶中秋假期 廈門市民游客爭相打卡“嶼見閩南”景區

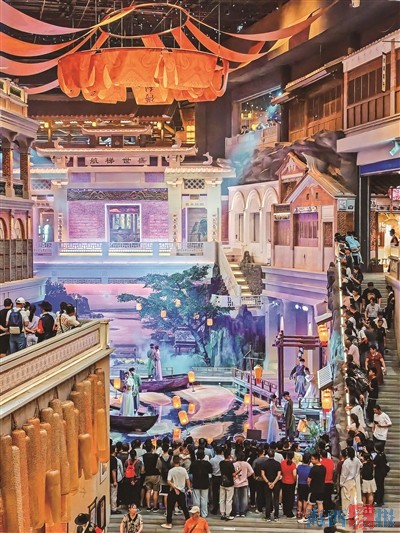

游客紛紛打卡“嶼見閩南”景區。記者 陳成沛 攝

剛剛過去的國慶中秋假期,央視大型文化節目《非遺里的中國》廈門篇播出。在這里,非遺不再是陳列的冰冷展品,而是融入日常的活態文化。無論是傳承人手中細膩的漆線、孩子口中傳唱的童謠,還是嘉賓親手體驗的工藝、觀眾席間的歡聲笑語,都傳遞出鮮明信息——非遺的生命力源于大眾的認同與參與。

作為節目的核心取景地,“嶼見閩南”景區成為全國矚目的文化新地標。節目中,南音、高甲戲、漆線雕、閩南童謠等非遺項目驚艷亮相,讓這座全國首個“閩南幻境主題景區”人氣飆升,非遺體驗活動持續火爆。這個假期,“嶼見閩南”景區推出《非遺里的中國》同款沉浸路線,市民游客換上傳統服飾、體驗漆線雕、制作油紙燈籠,還能參與“中秋博餅”非遺活動,贏取“狀元貼”,感受金榜題名的喜悅。景區以“傳播閩南文化、傳承活態非遺”為核心,融合閩南文化與現代消費場景,成為假期廈門文旅融合的新亮點。

10月6日至8日,“天涯共此南音月·四海同慶中國心”2025年南音展演在“嶼見閩南”景區連演三天,來自廈門、泉州、香港、臺灣等地的12支團隊輪番登場,為市民游客獻上三場南音盛宴。

“在香港這樣中西交融的城市,我們希望用更年輕的方式傳承南音。”香港福建體育會南音組邱毓敏表示,“這次來廈門演出,就像一次文化的尋根之旅。”

來自印尼的歸僑陳連法則感慨:“南音是我們代代傳唱的鄉音,這里讓我們感受到‘四海同慶中國心’的共鳴。”

【延伸閱讀】

《非遺里的中國》為何選擇“嶼見閩南”?

10月4日晚,《非遺里的中國》廈門篇在央視綜合頻道(CCTV-1)黃金檔播出,“閩南非遺”“看著像蟲吃著像蟲其實就是蟲”“土筍凍里沒有筍”等話題霸榜熱搜,廈門以鮮活的文化形象走入全國視野,引發廣泛關注。為何《非遺里的中國》將鏡頭對準“嶼見閩南”景區?答案在于這座景區獨特的文化態度。

作為“體驗式非遺博物館”,“嶼見閩南”景區匯聚83項文化非遺、超百場演藝互動、25人的閩南NPC天團、近萬套特色華服,以“可品嘗、可觸摸、可穿戴、可聆聽、可觀賞”的沉浸式體驗,構建出獨具特色的活態非遺空間。

守正與創新并重,正是“嶼見閩南”景區吸引央視節目落地的重要文化密碼。這里正以年輕化、時尚化的表達,讓非遺煥發新生,走向更廣闊的舞臺。

此次《非遺里的中國》廈門篇落地“嶼見閩南”景區,是廈門助力福建建設“世界閩南文化交流中心”的生動縮影。作為文旅新地標,“嶼見閩南”景區通過沉浸式場景、非遺工坊、國風演藝與節慶活動,構建起立體的“全球閩南文化之窗”。節目播出后,不少海外閩南鄉親在社交媒體上感慨道,看完節目,真想回廈門走一走、看一看。這也呼應了“嶼見閩南”的發展愿景:讓閩南文化成為聯結全球華人的情感紐帶。

“我們希望更多匠人、藝術家、年輕人與孩子加入,文化才能永葆生機。”“嶼見閩南”景區負責人表示,未來,景區將繼續以非遺為橋、以創新為帆,讓更多游客通過廈門遇見閩南、遇見中國。

(記者 陳成沛)

- 相關閱讀:

-

國慶中秋假期 廈門繼續躋身外國游客最喜愛的十大“中國游”目的地2025-10-05節日飲食“三注意” 吃得開心又健康2025-10-05廈門19歲小將元浩 舉重世錦賽摘銀2025-10-05

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 國臺辦:希望兩岸同胞積極提供臺軍“心戰大隊”核心骨

2025-10-23 09:54 - 農業農村部組織開展小麥抗濕晚播培訓月活動

2025-10-23 09:45 - 用藥更少、服用更方便:我國幽門螺桿菌根除治療研究取

2025-10-23 09:45 - 水利部:10種情形,禁止或不得開展用水權交易

2025-10-23 08:56 - 黃河即將進入2025—2026年度凌汛期 今年防凌形勢更嚴

2025-10-23 08:56 - 向著中國式現代化的光明前景邁進——從“十四五”看中

2025-10-23 08:50 - 國務院批復同意設立“全民閱讀活動周”

2025-10-23 08:49

- 國臺辦:希望兩岸同胞積極提供臺軍“心戰大隊”核心骨

- 猜你喜歡:

-

福建兩家企業獲第五屆中國質量獎提名獎2025-09-17今起三天廈門市以酷暑天氣為主 局部地區有雷陣雨2025-10-13借力“最強大腦” 集美區環杏林灣科創帶再添新動能2025-09-23

您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊

廈門:助力視弱群體暢行 公交視弱輔助系統2025-10-16

挖掘泉州的鄉村之美、名橋之美、名山之美、飲食之美,讓時代記憶在城市更新中重煥榮光