海絲情誼 世代相牽

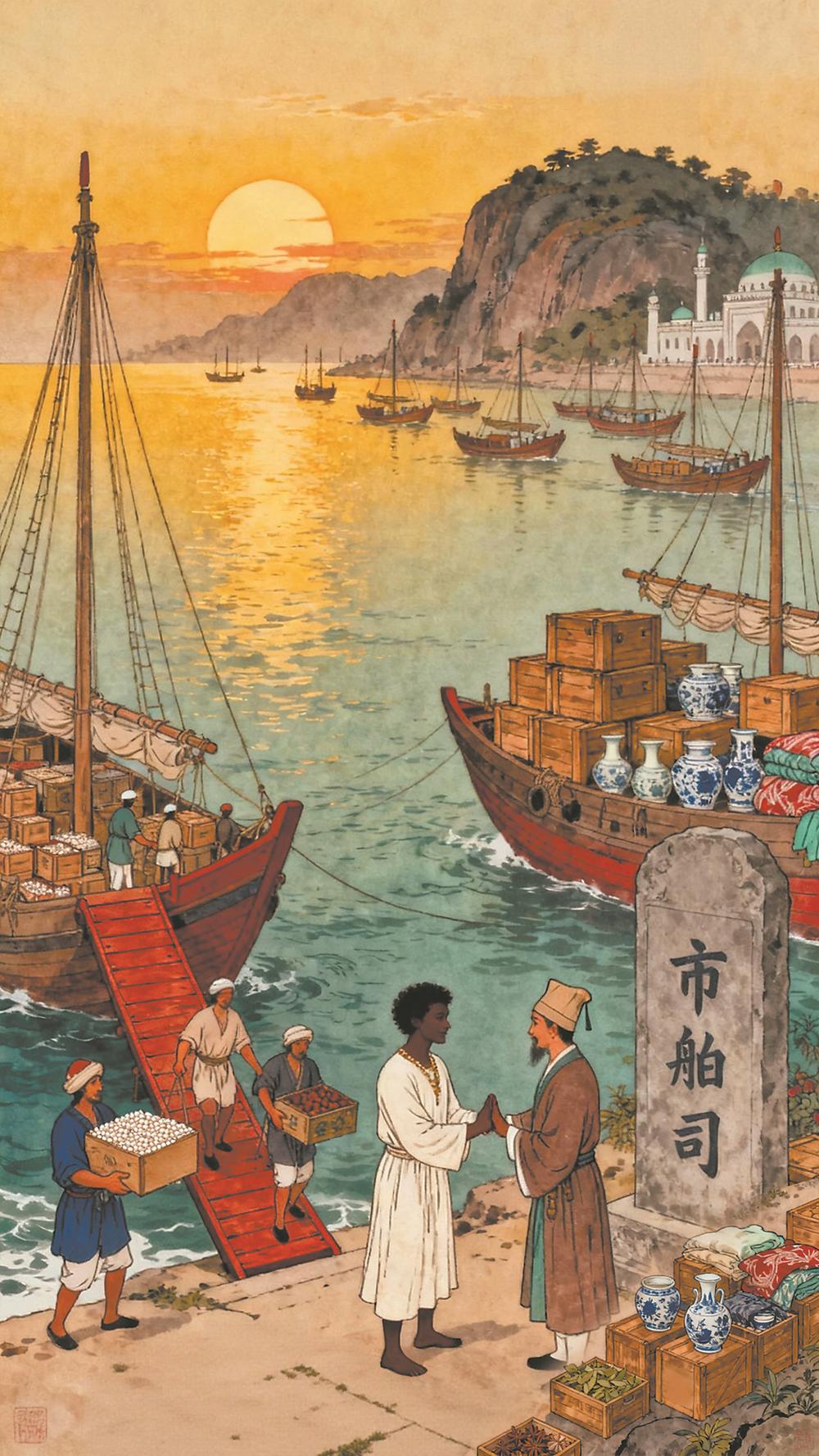

宋元泉州港與古斯里蘭卡(錫蘭)海上絲路交易還原圖(福建日報社全媒體傳播中心AI制圖)

一個是中國古代海上絲綢之路重要起點、曾經與埃及亞歷山大港齊名的東方第一大港。

一個是印度洋中的南亞島國、海上絲綢之路曾經的“東方十字路口”。

泉州和斯里蘭卡,因海上絲綢之路而結緣,因民之相親而留下無盡的傳奇。

位于泉州城北清源山的世家坑,便是中國與斯里蘭卡友好交流交往史的實物見證。

長眠于斯的古錫蘭王子,也許怎么也想不到,安放他靈魂的異國他鄉墓園,歷經幾百個春秋,至今仍得到妥善的保護,他的后裔,在古稱刺桐城的泉州,和中國各族同胞和諧融合,生活十分幸福。

清源山世家坑墓主,為古錫蘭王族后裔,這是中外文史界已無懸念的共識。至于墓主具體身份,有的認為是被拘禁的國王,有的認為是王子及后人,更普遍的看法則是15世紀從錫蘭來華入貢的錫蘭國使,完成使命后看中泉州這個美麗古城,因而居留于此。總之,一次國與國之間的使命,一段或心悅中華文化或鐘情泉州風土人情的經歷感受,讓異國使者選擇了泉州,后代也成為中華的子民。

從漢代以來,中國與斯里蘭卡的交往史將近2000年,是海上絲綢之路文明交融的典范。特別是晉代以來,中斯兩國佛教文化交流互鑒密切。斯里蘭卡是古代佛教向東方傳播的重要節點,公元410年,晉代高僧法顯赴斯里蘭卡(其時稱獅子國)求取佛經,其《佛國記》成為最早系統記載該國的中文典籍。唐代義凈等僧侶延續了這一交流傳統,斯里蘭卡佛教徒也多次來華傳法。1895年,中國佛學家楊仁山與斯里蘭卡達摩波羅居士在上海會晤,推動佛教復興。1936年,太虛大師組織“錫蘭佛教留學團”赴斯學習。

作為印度洋航運樞紐,歷史上斯里蘭卡與中國通過瓷器、絲綢、寶石等商品貿易緊密相連。鄭和船隊曾六次到訪并立碑紀念,至今錫吉里亞古城壁畫中仍可見中國絲綢元素。

1952年,中斯雙方沖破重重阻力所簽署的《米膠協定》,更是新中國同非社會主義國家簽訂的第一個重大政府貿易協定,打破了當時美國的“經濟封鎖和禁運”,為中國同尚未建交國家拓展貿易發揮了積極示范作用。凡此種種皆證明,自古以來,中國與斯里蘭卡的交往交流是頻繁、積極和雙向的。

“吾家世讀儒書,凡事頌依禮而行。”《錫蘭祖訓》這段記載,說明錫蘭王裔留居泉州后,接受中國的儒家文化,重視以儒家教育后代,從事文化教育、經商等事業,還像漢人一樣設立宗祠,紀念先人。他們還與當地人士通婚,并積極參與善舉活動等,已然融入中國主流社會。

“每個人的出生似乎都帶著使命而來。而我的使命就是成為兩國友好的民間使者,讓中斯傳統友誼世代永續。”在泉州古城經營古董店、被人們稱作“錫蘭公主”的世氏后人許世吟娥對記者說的這段感言,確是發乎真情的肺腑之言。

難能可貴的是,許世吟娥這位泉州古城的普通女子,被確認為錫蘭王族后裔后,自覺擔當起新時代中斯友好交流的民間使者。赴斯認祖,陪同斯里蘭卡駐華大使參觀泉州少林寺并共同植下象征中斯世代友好的常青樹,籌措中斯友誼圖片展,按斯里蘭卡風俗為兒子舉辦婚禮……一樁樁、一件件,皆在為中斯友誼接力,為新海絲添彩。

泉州世家坑的歷史和許世吟娥的傳奇故事告訴今人,國不分大小,人不分貴賤,地不論遠近,只要秉持本心善意,真誠相待,榮辱與共,就一定有美好的相交相處之道。

愿中斯友誼,世代傳承。

愿兩國人民,命運相連,共享福祉,在建設21世紀海上絲綢之路的新征途上,攜手合作,再續佳話!(劉益清)

- 相關閱讀:

-

永春縣:黨支部領辦合作社,蹚出強村富民新路徑2025-10-22永春縣:黨支部領辦合作社,蹚出強村富民新路徑2025-10-22泉州公開征集醫保領域違法線索,最高獎勵20萬元2025-10-20

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 黨的二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議

2025-10-24 09:07 - 中宣部組織召開學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神電

2025-10-24 09:06 - 十四屆全國人大常委會第十八次會議相關法律案看點前瞻

2025-10-24 08:49 - 學習快評|在黨的堅強領導下創造新奇跡

2025-10-24 08:49 - 學習快評丨錨定宏偉目標接續奮斗

2025-10-24 08:49 - 第一觀察|關鍵時期的關鍵部署

2025-10-24 08:49 - 輸送5500萬人才!中國建成規模最大且高質量教育體系

2025-10-23 17:29

- 黨的二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議

- 猜你喜歡:

-

德化縣龍門灘鎮霞碧村梯田迎來水稻豐收季2025-10-06安溪新建3座人行天橋 擬春節前后投用2025-10-14石獅前坑片區項目建設加快推進2025-10-17

-

評論(海絲情誼 世代相牽)已有0條評論