百年船政,何以“最憶”?

10月中旬,2025世界航海裝備大會期間,福州艦艇開放活動在馬尾舉行。于是,出現了以下一幕——

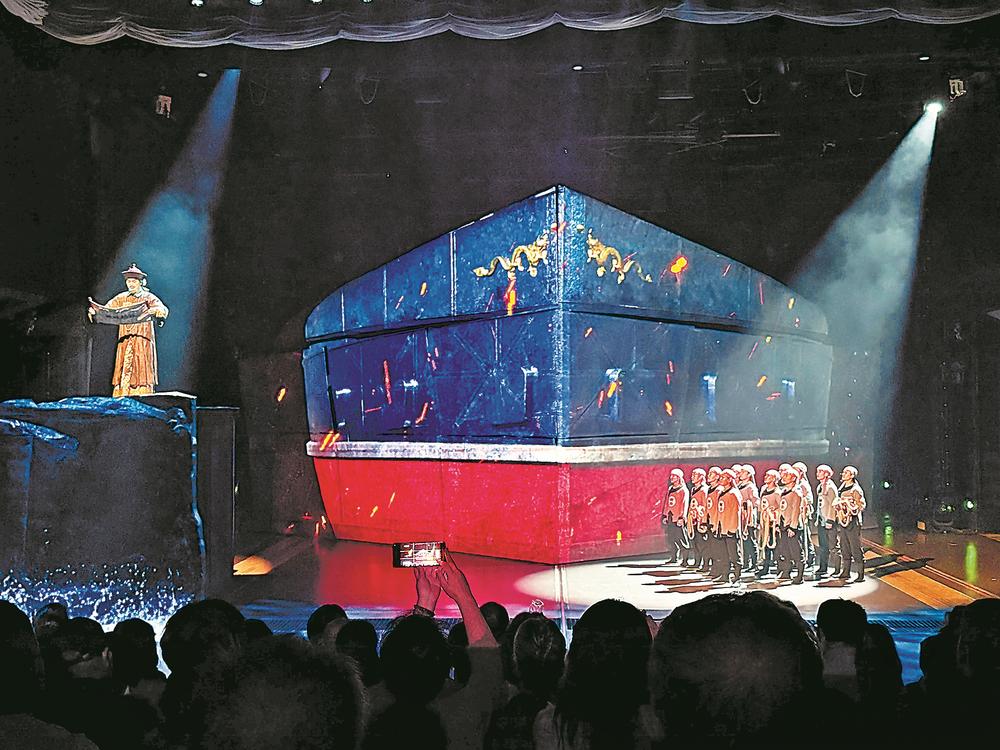

觀眾們在馬尾中國船政文化城觀看體驗劇《最憶船政》。最后一幕時,劇場墻體突然打開,閩江邊上停泊著的海軍商丘艦、寶雞艦映入眼簾。從舞臺“百年屈辱圖強”到現實“盛世如你所愿”,令人震撼。

演出現場

《最憶船政》于2023年12月23日正式公演,為國內首部折疊漸進式多維體驗劇,在6000多平方米的老船廠里,以70分鐘時長將船政歷史予以濃縮呈現。觀看后,觀眾們淚流滿面,好評連連。為何它有這樣的感染力?記者近日進行了采訪。

老車間里的“時空魔法”

《最憶船政》演出地雖然在閩江之畔,但與傳統山水實景演出不同,為讓觀眾更好感受船政文化和精神,演出場地選在20世紀70年代的馬尾造船廠機修車間,在6800平方米的空間里,有26根承重柱立于其中,可用面積僅三分之一。

這是一次“螺螄殼里做道場”的挑戰。“要在工業遺存里講活歷史,必須打破傳統劇場邊界。”總制作人王盛說。

主創團隊最終用“中國首座折疊漸進式劇場”交出答案。走進劇場,記者發現這里的每一處空間都藏著“機關”:舞臺布景能折疊隱藏,隨劇情推進漸次展開;420個觀眾席位組成可移動“時光船”,載著觀眾在車間內穿行;劇場墻體還能“轟然開啟”,將閩江實景納入舞臺,形成“室內演藝+江景實景”的立體觀演空間。

面對“折疊劇場”的首創難題,60余位技術研發人員耗時15個月,研發出300多套獨立機械設備,實現50多種折疊變化、千余次精準動作。機械總設計周吉民介紹,例如船政學堂到船政衙門的場景切換,依賴一套重達15噸、由700多套精密零部件組成的機械裝置,融合液壓、電氣、舞美等多學科技術,確保三大表演空間“行云流水般瞬間變換”;同時,通過人工智能技術模擬舞臺空間,讓多媒體影像與機械運動精準匹配,避免“虛實錯位”。

工作人員汪可慧告訴記者:“觀眾席前進的位置,就是歷史上船政所造軍艦下水的方向。隨著劇情的層層遞進和空間位移,觀眾的情感被激發,一步步達到高潮。”

少年視角喚醒百年記憶

在這個“折疊劇場”里,以“船政學堂少年的成長”為敘事主線,通過少年歌聲、孜孜以求、制器救國、戰火忠魂、血脈相承、航向光明、折疊時光、向海圖強等八幕劇情,將“個人成長”與“國家命運”緊密綁定,實現“小切口呈現大歷史”。

“疊一只小紙船,輕輕放在大海邊……”開場曲《去天邊》響起時,觀眾們跟著演員將入場須知疊成小紙船——這個貫穿全劇的意象,是總導演黃輝的安排。“每個人年少時都疊過紙船,用它串聯歷史與現實,能讓觀眾更快入戲。”黃輝說。

總監制陳悅作為船政歷史學者,是這部劇的“歷史把關人”。從劇本創作到道具設計,他堅持“源于歷史、不拘泥于歷史”的原則:劇中每一件服裝的紋樣、每一句臺詞的出處、每一個場景的還原,都有史料支撐,甚至連演員的站姿、禮儀,都參考了船政檔案中的老照片,確保歷史厚重感不被稀釋。

團隊演員平均年齡不到23歲,為貼近角色,他們提前數月參觀中國船政文化博物館,模仿老照片練習動作。“演到小水兵犧牲的戲份,我總會想起歷史上的船政先烈,眼淚控制不住。”飾演“小尾巴”的演員邱德源說。

這種共情也傳遞給了觀眾,不少青少年看完演出后,主動到博物館查閱船政歷史。“原來百年前的少年,就已在為國家圖強而努力。”福州市中山小學學生顏熙原說。

船政精神塑文旅新IP

當劇場墻體“轟然開啟”的瞬間——閩江實景映入眼簾,當代福州的繁華與劇中歷史的滄桑形成強烈對比,“國家興,萬業興”的感慨油然而生。

中國船政文化博物館助理館員李奕峰說:“作為以中國近代化起點之一‘福州船政’為主題的文旅演藝作品,《最憶船政》以敘事性舞臺手段演繹近代中國‘自強之路’的早期歷史,具有鮮明的地域文化特色與時代傳播價值。從研究者角度來看,這部劇的意義不僅在于藝術再現,更在于其在公共文化空間中實現了歷史知識的可視化與情感化傳播。”

公演至今,《最憶船政》已接待觀眾超12萬人次,極大地帶動中國船政文化城游客量增長。在文化傳承層面,這部劇更成為“船政精神的活教材”。百年船政的“愛國、科學、創新、圖強”精神,正通過演出傳遞給更多人。為了讓歷史故事更具地域溫度,團隊邀請福州民俗專家鄭子端等顧問,將“八家將舞”“媽祖祭拜”等民俗元素植入劇情。例如,第三幕制器救國中,船政人遠航前“捧故鄉土、帶媽祖香灰”的儀式,既還原了福建沿海的民俗傳統,也凸顯了“故土難離、守土有責”的情感。

李奕峰說,《最憶船政》不僅是一部文旅演藝作品,更是一次將“船政精神”以文化符號轉化為公眾記憶的實驗。它在地方敘事、歷史傳播與國家記憶之間建立了可互動的橋梁,也提示了當代博物館與文旅演藝結合的可能路徑。

劇末,當大屏幕上顯示航母福建艦時,觀眾席響起經久不息的掌聲。這部劇的意義不僅在于“憶”百年船政,更在于“啟”未來征程。正如總導演黃輝所說:“愿我們走出劇場時,仍是心懷夢想的少年。”(記者 張文奎 文/圖)

- 相關閱讀:

-

“十四五”奮進足跡|“十四五”以來自貿區福州片區以制度創新激蕩開放活水2025-10-27福州機場新航季境內外航線134條 新增“絲路秘境”、印尼泗水等航線2025-10-27第三屆全國博士后創新創業大賽開賽在即 福建省送上激勵“大禮包”2025-10-22

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 檢察機關依法分別對蘇斌如、王保玉、周金明、郭世民決

2025-10-27 16:49 - 中共濟南市委組織部干部任前公示

2025-10-27 16:43 - 聚焦老舊街區改造、完整社區建設 449個城市開展城市體

2025-10-27 16:09 - 云岡石窟第7、8窟完成數字化保護修繕 今日恢復對外開

2025-10-27 15:22 - 引導全社會正確認識人口老齡化 多部門提出五方面指導

2025-10-27 15:21 - 五部門印發《關于促進新時代基層老年協會健康發展的意

2025-10-27 15:20 - 民政部:正試點向中度以上失能老年人發放養老服務消費

2025-10-27 15:20

- 檢察機關依法分別對蘇斌如、王保玉、周金明、郭世民決

- 猜你喜歡:

-

周寧縣:告別行路難 發展天地寬2025-10-232025世界航海裝備大會在福州舉行2025-10-17航運可持續發展研討會召開2025-10-18

-

評論(百年船政,何以“最憶”?)已有0條評論