長泰:鄉村致富路 村民謀共富

2024年10月,習近平總書記在福建考察時,提出“要在推動區域協調發展和城鄉融合發展上作出示范”。一年來,長泰始終牢記囑托,把學習貫徹習近平總書記在福建、在漳州考察時的重要講話精神作為重大政治任務,深化實施“1658”強區工程,奮勇爭先推動高質量發展,打造區域協調和城鄉融合的共同富裕長泰樣板。龍津大地上,青山綠水間,一個個村莊因地制宜、各展所長,書寫著別具一格的“共富故事”,生動詮釋著長泰鄉村振興的堅實足跡。

在坂里鄉坂新村的田間地頭,一壟壟綠油油的韭菜長勢喜人,這是村民口中致富“jiǔ路”中一條。誰能想到,這條如今惠及全鄉兩千余戶的致富路,最初卻因高昂的種子成本讓村民望而卻步。關鍵時刻,坂新村兩委聯合種植技術精湛的致富帶頭人先行先試,歷經不斷地探索,土壤改良、生態覆膜、智能噴灌等技術已成為坂新農戶的“基本功”。“我們的韭菜畝產從兩萬斤提升到三萬斤,最高收購價到每公斤5元。”坂新村村民喜上眉梢,沉甸甸的收成讓村民嘗到了“韭路”的甜頭。此外,坂新村引入冷鏈運輸,并通過合作社實現統一分配與調度。“依托聯村黨委組建的專業合作社,再加上與‘廈商’‘綠百合’等大型企業合作,這個‘農戶+合作社+公司’的模式已經步入正軌。”坂新村黨總支部書記陳威煌介紹道。

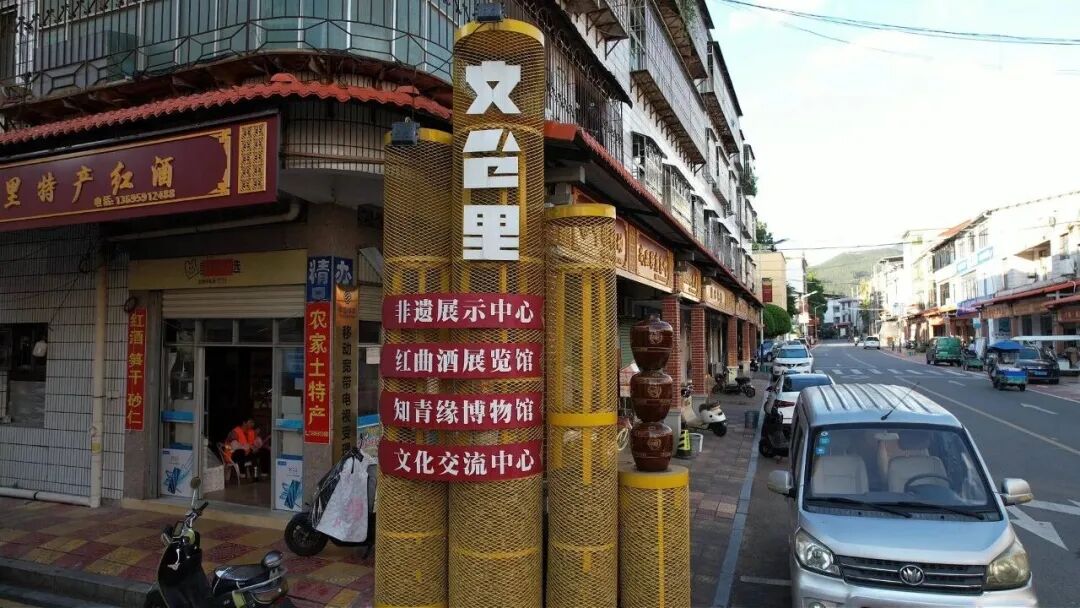

除了鮮香的韭菜,坂里鄉還有一條飄香四溢的致富 “酒路”。得益于獨特的氣候條件與清甜的良崗山泉水,坂里鄉產出紅酒口感醇厚甘甜。為激活紅酒產業的更大潛力,當地積極延伸產業鏈,打造文倉里紅酒展示館、農特產品展廳、紅酒文化節,以“紅酒+”模式挖掘“液體經濟”潛在價值,讓古老的釀酒技藝成為村民致富的“金鑰匙”。

與坂里鄉相鄰的巖溪鎮湖珠村,正訴說著一段充滿著鄉愁與溫情的共富故事。上世紀,湖珠村憑借木材加工和裝修建材產業,走出大批“白手創業”的企業家,甚至在廈門還有著“廈門湖珠一條街”。事業有成的湖珠人始終心系故土,在湖珠商會的號召下,紛紛返鄉投資。而村里,則以降低生產成本、完善水電路配套設施等方式,鼓勵企業家的“回歸”。“目前已有10余位湖珠籍企業家返鄉創業,就地轉移剩余勞動力近200人,帶動村里增收超1000萬元。”湖珠村黨總支書記洪鴻偉告訴記者,這些歸鄉“游子”除了帶回資金與技術,還通過獎學助教、敬老助老等反哺家鄉,讓溫情與共富在這片土地上共生。

這樣的“雙向奔赴”,在巖溪鎮屢見不鮮。錦鱗村七點伴餐飲負責人林永強帶著成熟的致富經驗回歸,為鄉親們帶來就業崗位;石銘村的王藝蓉返鄉搭建藍莓大棚,拓寬村民增收渠道;湖珠村溪宿·九九禪意主理人鄭志明看中家鄉優越的生態環境,開發特色民宿打響山水品牌……從“走出去”闖蕩天下,到 “回家來”振興故土,巖溪鎮的致富“回家路”,不僅為鄉村帶來了經濟增長,更凝聚起發展的底氣與未來的希望。

“雙向奔赴”的動人圖景,不止于游子與家鄉,更展現在產業轉型與綠水青山間。曾經,林墩因石材產業興盛,但為守住子孫后代的生存家園,林墩辦事處果斷關停1098家石材廠,對6000畝工業用地實施復墾覆綠。產業停擺后,村民的生產生活問題亟待解決,林溪村率先破局,以半月山溫泉為龍頭,大力發展鄉村旅游,曾在石材廠務工的村民成為景區員工,實現“家門口”就業。“在此基礎上,我們還通過吸引獅山健康谷、馬術俱樂部等大型項目入駐,帶動18家民宿、22 家酒店餐飲蓬勃興起,改造廢棄廠房建文體場館,積極引進各級體育賽事,持續放大‘水流量’的經濟效益。”林溪村黨委書記林國發說。

林溪村的成功實踐為周邊村莊提供了寶貴經驗。石橫村、美宮村依托 “五朵金花”聯村黨委,打造水上“樂園”,將槳板、皮劃艇、游船竹筏等潮流運動轉化為新的增收增長點。同時,水環境治理后的優質水土資源,讓退廠還耕的村民種起了高價值蔬果,形成規模化種植基地;由廢棄廠房改造而成的“球塔”飲用水生產基地,產品不僅進駐廈門地鐵“生活節”、高端酒店,更進軍海外市場。林墩各村巧解 “兩山” 轉化題,花式盤活水經濟,開創出一條林墩特有的致富“水路”。

韭酒飄香的坂里、游子歸巢的巖溪、花式盤活水經濟的林墩……一條條特色鮮明的鄉村致富路,串聯起村民的幸福生活。“近年來,長泰區聚焦共富目標,以黨建為引領,以資源為根基,以創新為動力,探索實施鄉村振興‘大走訪’‘七賽’‘跨村聯建’等機制,構建‘3+3+N’種養加一體化體系,發展‘農業 + 文旅 + 體育’模式,走出了一條村強民富、景美人和的可持續發展之路。”長泰區農業農村局局長張思民如是說。

長泰鄉村的共富記,是深入貫徹落實習近平總書記關于“三農”工作的重要論述和在福建考察時的重要講話精神,認真學習運用“千萬工程”經驗,緊扣全省“千村示范引領、萬村共富共美”工程和全市“十鎮百村典型引領、百鎮千村共富共美”行動的生動實踐。面向未來,長泰區將在共富路上各展所長、抱團前行,加快打造區域協調和城鄉融合的共同富裕“長泰樣板”。(劉淇 蔡若凡)

- 相關閱讀:

-

支持鄭麗文選國民黨主席?洪秀柱:支持跟我理念相同的人2025-10-162025臺風路徑實時發布系統衛星云圖 臺風“風神”最新消息2025-10-20“十四五”亮點丨人均預期壽命79歲!健康中國建設“成色足”2025-10-22

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 檢察公益訴訟法草案初審亮相

2025-10-24 16:45 - 神舟二十一號計劃近日擇機實施發射 船箭組合體轉運至

2025-10-24 15:09 - 中共中央新聞發布會丨“十五五”中國人均預期壽命有望

2025-10-24 12:01 - 中共中央新聞發布會丨建設生育友好型社會 推動老有所

2025-10-24 11:48 - 中共中央新聞發布會丨保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著

2025-10-24 11:48 - 中共中央新聞發布會丨《建議》明確“十五五”時期經濟

2025-10-24 11:22 - 中共中央新聞發布會丨農業農村現代化是需要優先補上的

2025-10-24 11:21

- 檢察公益訴訟法草案初審亮相

- 猜你喜歡:

-

也門胡塞武裝釋放5名聯合國當地雇員2025-10-21最高法發布司法解釋:新增四類網絡案件由互聯網法院集中管轄2025-10-13浙江湖州:志愿者助老敬老“迎重陽”2025-10-23

您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊

我國成功發射通信技術試驗衛星二十號2025-10-24

挖掘泉州的鄉村之美、名橋之美、名山之美、飲食之美,讓時代記憶在城市更新中重煥榮光